Schwarzes Terrain, Loft-Kultur, Berlin, 2018

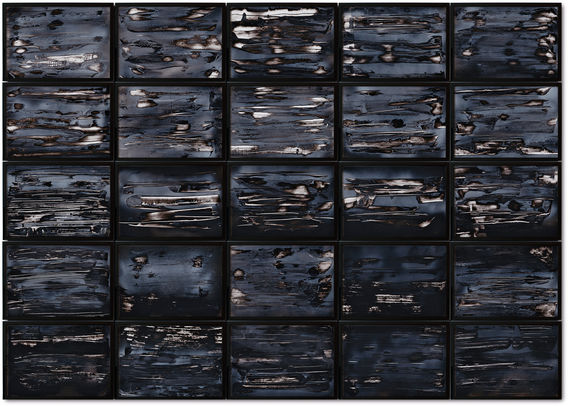

In seinen abstrakten Bildern schafft Marcus Fauser assoziative Bildräume, die mit über 250 Bildern installativ präsentiert werden.

In seinen abstrakten Bildern schafft Marcus Fauser assoziative Bildräume, die mit über 250 Bildern installativ präsentiert werden.

Marcus Fausers Malerei versteht sich als assoziativer Bildraum, der sich immer wieder einer neuen Auseinandersetzung des Betrachters öffnet. Wie in einem schwarzen Spiegel, der Vergangenes, Verborgenes und Erlebtes in die Gegenwart transportiert, sieht man sich selbst. Mikro- und Makrokosmos verwachsen, Phantasie entsteht, das Unterbewusstsein formt und verwirft Bilder, bis eines davon gefestigt ist. Es entstehen: Ansichten in Schwarz.

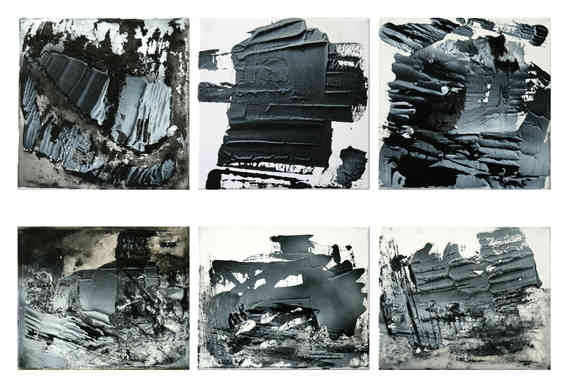

Schwarz, Weiß und Kaffee, das ist die Farbskala, mit der Marcus Fauser arbeitet. In nächtlichen Aktionen experimentierte er in den vergangenen drei Jahren in seinem Atelier [...] mit unterschiedlichen Materialien und Mischtechniken. Entstanden sind [...] großformatige Leinwandarbeiten, mittelgroße Holzarbeiten und viele kleinere auf altem Fotopapier. [...] Während des Studiums beschäftigte er sich vorwiegend mit Videoarbeiten. In seine Arbeiten fließt sein Wissen um ähnliche Arbeitsweisen anderer Künstler ein. Doch er entwickelte konsequent und fast detailverliebt seinen eigenen Stil.

[...] Marcus Fauser legt weder die Leserichtung seiner Arbeiten noch das Motiv fest. Er fordert den Betrachter heraus, aktiv zu werden, reizt Neugier und Fantasie. Fauser beschreibt nicht die Welt, sondern erfindet sie gleichsam in seinen Arbeiten neu. Als Bildhauer liegt ihm daran, Verborgenes aufzuspüren, die Möglichkeiten des Materials auszuloten, zu modellieren, das Dahinterliegende zu zeigen. [...] Trotz aller Vielfalt und Differenzen zum Beispiel in den Serien underground und Horizonte sind alle Arbeiten von seiner einheitlichen stilistischen Grundstruktur geprägt. Fauser konstruiert Bildräume und öffnet in ihnen und im Raum selbst sich stetig verändernde Sichtweisen und Ausblicke.

Esslinger Zeitung, Elke Eberle, Februar 2010

Mit seiner Finissage läutet Marcus Fauser den Abschied des diesjährigen Stipendiantenjahrgangs ein.

Wenn Marcus Fauser arbeitet, trägt er gern dick auf - Schicht um Schicht. "Experimentelle Mischtechnik" nennt das der Fachmann. Vielschichtig, wie die künstlerischen Werke des aktuellen Stipendiaten des Landkreises Esslingen, ist auch sein Leben. Derzeit ist er wieder zwei Wochen in Plochingen. In der Steingießerei im Kulturpark Dettinger stellt Fauser die während seines dreijährigen Stipendiums entstandenen Werke aus. Am kommenden Sonntag, 21. Februar, endet seine Schicht.

Von 17 Uhr an verabschiedet sich der in Deizisau aufgewachsene Künstler mit einer Finissage und einer audiovisuellen Performance aus dem Landkreis Esslingen. Anders als die Stadt Esslingen, die aus Kostengründen auf eine erneute Ausschreibung ihres renommierten "Bahnwärter"-Stipendiums verzichtet, hält der Landkreis Esslingen weiterhin an seiner 1992 ins Leben gerufenen direkten Kunst- und Kulturförderung fest. Die Ausschreibung für den nächsten, bis ins Jahr 2013 hinein reichenden Stipendiaten-Zyklus ist erst vor drei Wochen veröffentlicht worden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2010. Gesucht werden wieder vier bildende Künstlerinnen oder Künstler, "die im Landkreis geboren wurden, hier wohnen oder arbeiten". Weil der offizielle Ausschreibungstext den in Frage kommenden Bewerberkreis ziemlich einschränkt, gibt es inzwischen auch eine inoffizielle Lesart, die das Wohnen und Arbeiten um die Vergangenheitsformen "gewohnt habende" und "gearbeitet habende" erweitert.

Der Esslinger Landrat Heinz Eininger hat das Anforderungsprofil im Hinblick auf die aktuelle Stipendiaten-Generation kürzlich sogar noch konkretisiert. Der "ideale Kunststipendiat", so der Kreischef, soll natürlich im Landkreis geboren und aufgewachsen sein, aber auch "akademisch gut ausgebildet, der Härte des Künstlerdaseins stets gegenwärtig, aber noch jung an Jahren und mit dem festen Willen, sich in der Kunstwelt zu behaupten". Kurz gesagt: Der Kultur- und Schulausschuss des Esslinger Kreistags, der letztlich die Auswahl trifft, sucht wieder einen wie Marcus Fauser. Der 1979 in Nürtingen geborene Stipendiat ist der Härte des Künstlerdaseins stets gewärtig. "Ich mache Kunst, weil ich das brauche. Mir reicht ein Raum, in dem ich arbeiten kann", sagt er.

Den Raum hat ihm der Landkreis Esslingen drei Jahre lang in Plochingen zur Verfügung gestellt. Fauser hat ihn im Zweiwochen-Rhythmus genutzt. "Immer, wenn ich hier war, dann habe ich praktisch durchgearbeitet", sagt Fauser. Feierabend gemacht hat er in Berlin. "Dort fühle ich mich zuhause", bekennt er. Aus der Enge der schwäbischen Provinz ist Fauser nach dem Abitur in Esslingen und dem Kunststudium in Stuttgart ausgebrochen. [...]

Marcus Fauser arbeitet mit Vorliebe schwarz, auf weißem Grund. "Schwarz-weiß hat etwas Elementares", erklärt er. Schwarz und Weiß stehe einerseits für das Gegensatzpaar von Gut und Böse, andererseits aber auch für Schatten und Licht. Deshalb sieht Fauser auch nicht schwarz, weder im Leben, noch in der Kunst: "Schatten und Licht bedingen sich. Und ohne Licht gäbe es auch keine Farben", sagt er.

Wenn Fauser den Katalog, der über den künstlerischen Ertrag des Stipendium Rechenschaft ablegt, mit "Schwarz Arbeiten - Schicht Arbeiten" überschrieben hat, dann spiegelt sich in dem Wortspiel auch sein Arbeitsrhythmus wider. Marcus Fauser hat es sich angewöhnt, die Nacht durchzumachen. "Von 18 Uhr bis zwei Uhr bediene ich in einer Esslinger Kneipe, dann gehe ich ins Atelier und arbeite", sagt er. Seine ganz persönliche Nachtschicht endet erst, wenn es draußen wieder hell wird.

Schichtwechsel.

[...] Man mutmaßt sich regelrecht in einer Alchemistenküche – denn bei Marcus Fauser kommen Materialien zum Zuge, und zwar gleichzeitig, deren physikalischen Merkmale eigentlich Ausschluss bedeuten. Wasser und Öl vertragen sich schlecht, kaum anders steht´s bei Lack und Kaffee. Die auseinander treibenden Kräfte sind, der Physik gehorchend, enorm. Aber: Marcus Fauser bändigt diese.

Er lässt den Lack auf wässrigen Lachen treiben, sich ausdehnen, bestimmt die Richtung und wartet den Trocknungsvorgang ab. Er steuert das Brodeln und die Größe der Blasen. Und Marcus Fauser nimmt vom Material auch wieder weg. Bisweilen ordentlich! Das, was er uns zur Anschauung anbietet, kann man freigelegt nennen. Malerei als Archäologie, gewissermaßen. So ist es, wenn Unterseiten nach oben gekehrt, wenn Verdecktes ans Licht geholt werden. Und wie die Archäologie Aspekte des Zeitlichen befördert gilt Gleiches für die Arbeiten von Marcus Fauser.

Die Schrunden und Farbpartikel, die Schlieren und die kleinen Krater, alle die Verkrustungen und Ausblühungen können als Form geronnener Zeit aufgefasst werden. In mehrfacher Hinsicht – einmal als die Zeit des Herstellungsprozesses, von dem das Material Zeugnis gibt. Aber auch als vorgestellte, vielleicht sogar kosmische Zeit, dann nämlich, wenn man die Werke als Bilder galaktischer Nebel und Energiefelder liest. In ihnen ist alles, trotz der suggerierten räumlichen Ferne und Tiefe, zugleich nah – als konkrete malerische Oberfläche, nämlich. [...] Es ist [...] nämlich so, dass wir an den Arbeiten von Marcus Fauser nicht etwa das Bild sehen, das der Künstler dem Material anheftet sondern vielmehr jeweils dasjenige, das wir Betrachtenden selbst generieren.

[...] Viele der Bilder von Marcus Fauser erscheinen, als würden sie sich im Moment der Anschauung gerade selbst entwickeln. Es ist wie beim Fotopapier im Entwicklerbad, wenn die Gegenstände, Dinge, Energiespuren nach und nach aufzuscheinen beginnen. Die Bildräume von Marcus Fauser sind offen für Projektionen und sie funktionieren durchaus ein wenig fremd, will sagen, nicht zwingend nur unseren europäischen Traditionen folgend. Falls überhaupt, gibt es von der unseren Kulturkreis prägenden, zentralperspektivischen Bildorganisationen allenfalls Andeutungen. Die Räume sind derart organisiert, dass man sich mit streunendem Blick mal hier, mal dort die Widerhaken sucht, andockt und die materialen Oberflächen abzulesen beginnt.

[...] Er [der Betrachter] ist aktiv daran beteiligt, den Bildzusammenhang selbst herzustellen, das Hier und Dort und Andernorts sinnhaft miteinander zu verbinden. Dieses Im-Bild-Sein gilt bei Marcus Fauser auch – es macht selbst seine kleineren Formate groß! Und wie für die verwendeten Malmaterialien gilt für die tragenden Gründe auch – sie sind überaus verschieden.

[...] Mediales Rauschen – irgendwie erinnern die Arbeiten von Marcus Fauser auch daran. Bilderleerstellen, die sich bestens zur Kontemplation eignen und dafür, durch eigene Bildwelten aufgeladen zu werden. Sie sind insofern den frühen Videoinstallationen des Künstlers nicht unverwandt, den inszenierten Selbstbetrachtungen von Kamera im Monitor im Monitor und so weiter, die letztlichen eine Bild-Auflösung des Ganzen generiert als elektronische Welleninformationen – Energiefelder [...].

Andreas Baur, Leiter der Galerien der Stadt Esslingen am Neckar, Mai 2009

Über das deutsche Wiederanknüpfen an europäische Avantgarden nach dem Krieg und die aktuelle Beschäftigung mit den frühen Formen der Abstraktion.

Die Ausstellung widmet sich im Hauptteil vorwiegend jungen künstlerischen Positionen, die sich an Ästhetik und Theorie der Kunst der 1950er und 60er Jahre ausrichten. Die frühen Formen der Abstraktion finden in dieser Zeit ihre Vollendung und prägen zunächst national eine spezifsiche Begrifflichkeit aus: in Deutschland der Konkretismus, die Informelle Malerei in Frankreich der Tachismus. Zero und frühe minimalistische Tendenzen dagegen etablieren sich unmittelbar international.

Junge, zeitgenössische Kunst greift auf die Erfahrungen dieser Strömungen und Ismen zurück, interpretiert und beschäftigt sich damit unter den Bedingungen je eigenständiger Arbeiten. u.a. John Armleder, Madeleine Boschan, Annelise Coste, Patricia London, Marcus Fauser, Gitte Schäfer, Sylvan Lionni und Marcus Neufanger Eingebettet ist diese Präsentation in Schau- und Leseräume von fünf zentralen, historischen Kunstvermittlern, deren Wege sich in der damaligen Zeit in Esslingen und der Region regelmäßig kreuzen.

Willi Baumeister (1889-1955), Max Bense (1910-1990), Ottomar Domnick (1907-1989), Kurt Leonhard (1910-2005) und Anton Stankowski (1906-1998). Sie sind, trotz ihrer jeweils sehr unterschiedlichen professionellen Ausrichtung, die wirkmächtigen Kunstvermittler im Südwestdeutschland der Nachkriegszeit. Im Wesentlichen gilt das für die Bildende Kunst, aber auch für die Literatur, die Musik und die Gestaltung. Die annähernd gleichaltrigen Protagonisten sind die führenden Köpfe einer neuen Verbindung der isolierten deutschen Kunstszene zu den europäischen und internationalen Tendenzen. Ihnen gelingt sowohl eine theoretische Fundierung der Kunst, die Entwicklung einer Sparten übergreifenden Ausbildung und die Förderung des Dialogs mit internationaler Kunst.

Meine Damen und Herren,

es ist eine alte und eine ewig junge Frage der Kunst - ob nämlich die Dinge sind wie sind, ob sie nicht auch anders sein könnten, andere Dinge zumal, wenn sie überhaupt noch als Dinge gelten können. Ein Ding ist ein Ding, das schon, aber es ist, die Kunst zeigt es uns seit jeher fast unerbittlich, immer auch etwas anderes. Dieser einfache Hinweis soll reichen, um auf uns selbst zurückzuverweisen. Denn was anderes stellen wir mit einem Ding, das immer auch etwas anderes ist, in Frage, wenn nicht uns selbst.

Kunst ist, wenn sie als solche gemeint ist, also immer eine Infragestellung - und sie bleibt gerade damit der eigentliche Gegenpol zu einer Situation, die wir eher irreführend als Medienwelt skizzieren und besser als Bestätigungskultur bezeichnen würden. Eine Infragestellung, meine Damen und Herren, fragt ja nicht nach der Technik, sondern nach der Botschaft, nach der Art der Präsentation. Und so macht es, wie auch diese Ausstellung hier im Kulturpark Dettinger zeigt, eben auch keinen Unterschied, in welcher Technik sich eine Infragestellung realisiert - entscheidend ist vielmehr die Präzision der Frage, entscheidend ist auch der Mut, erkennen zu lassen, dass man mit der Äußerung als gemaltes, gefilmtes, gezeichnetes, installiertes Bild bereit ist, über die Botschaft auch den Sender der Äußerung in Frage stellen zu lassen.(...)

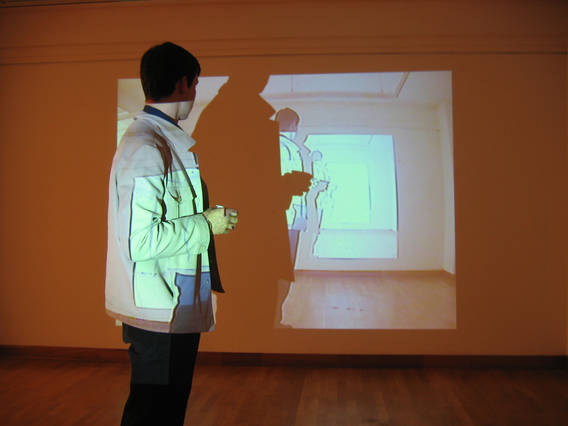

Ob die Dinge sind wie sie sind - daran lässt uns auch Marcus Fauser zweifeln. "Es geht mir um das, was man sonst nicht sieht", sagt er - und zeigt uns "meinen Boden, den man sonst nicht sieht", die Abdeckplane darüber. Aber was heißt hier schon Plane. Die Plane ist eine Plane, ist, überdeutlich fast durch ihr Aufziehen auf einen Keilrahmen, ein Bild, ist ein Zeugnis im besten Wortsinn und zuletzt und eigentlich Teil eines Bildes, das wir wohl am ehesten als Installation wahrnehmen.

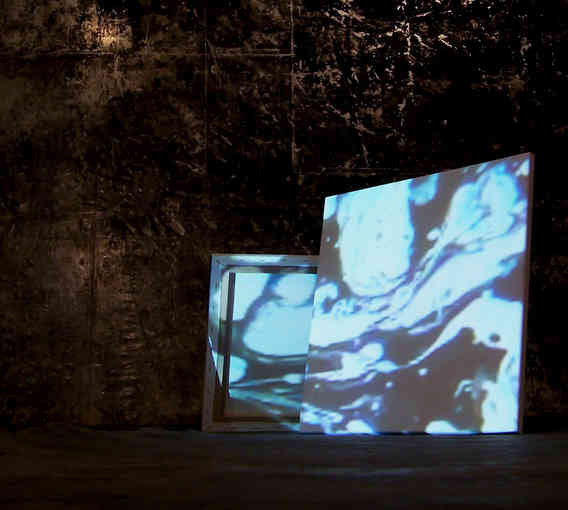

"Eigentlich", sagt Fauser "bin ich Bildhauer". Daher das Entblättern, das Entkernen, das Sichtbarmachen der Vorgänge. Keine Schichten, kein Übermalen. Das Bild, das man sieht, ist ein Hinweis. Auf ein Jahr Arbeit. "Das eigentliche Bild ist nicht ausgestellt", sagt Marcus Fauser - und man ahnt, dass der Hinweis auf der Einladungskarte "im Anschluss offene Ateliers" im besten Sinn ernst und als Fortführung dieser Präsentation gemeint ist. Der Boden, die Plane, fehlen noch die zwei weißen Leinwände. Projektionsflächen hier, die möglichen Entstehungsabläufe möglicher Bilder simulierend. 40x40 oder 50x50 - das sind die Maße, darauf projiziert die Bildbewegung, die fließt und in einem bestimmten Moment eingefroren wird. Zulassen und Kontrollieren - ein Vabanquespiel, das die Kunst seit jeher faszinierte.

Das Alte mit einer neuen Schicht überdecken, um im Durchdringen der entstandenen Schichten Neues zu fördern - auch dies, meine Damen und Herren, ist ein Vorrecht der Kunst. (...)

Rede Nikolai Forstbauer

Projekt "Alte Harburger Elbbrücke", Baererstraße 25, Hamburg-Harburg, ca. 3,5 x 4 m, Juli 2017

Ein Projekt von Marcus Fauser und Matthias Kunisch in Kooperation mit Friedhelm Röttger, Silke Benckendorff und Peter Härtling.

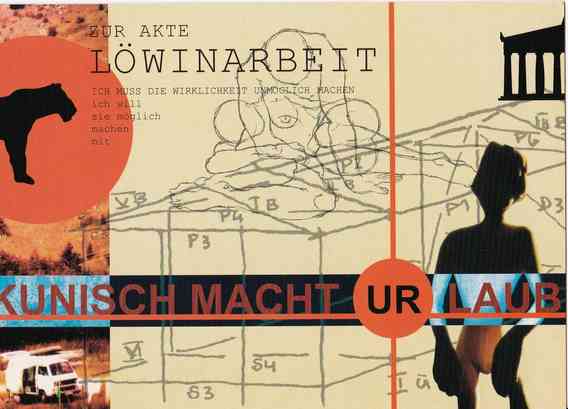

Wo und wie positioniert sich Kunst heute? – Mit dieser Standortfrage setzen sich Matthias Kunisch und Marcus Fauser in ihren gemeinsamen Projekten immer wieder aufs Neue selbstkritisch auseinander.

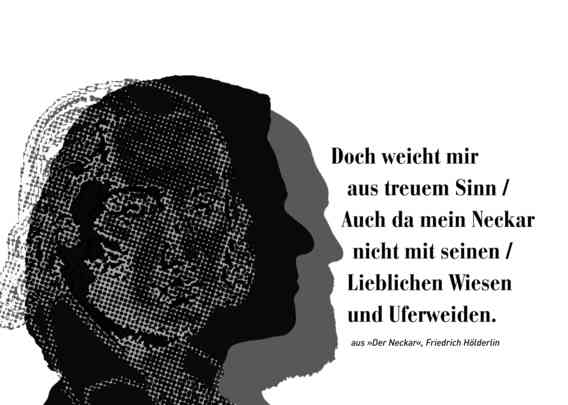

Auch in ihrem aktuellen Projekt wollen sie ihren Standpunkt beziehen: in Esslingen am Neckar. Eine für sie wegweisende Koordinate finden sie in den klassisch – romantischen Gedichten Hölderlins: „ Zu euch, Ihr Inseln! / Bringt mich vielleicht, zu euch / Mein Schutzgott einst / Doch weicht aus treuem Sinn / Auch da mein Neckar nicht mit seinen / Lieblichen Wiesen und Uferweiden.“ (aus: der Neckar / Friedrich Hölderlin)

In einem zweiwöchigen, sich fortwährend entwickelnden Schaffensprozess kommen dabei ganz unterschiedliche Medien Wie Zeichnung, Video, Fotografie oder Installation zum Einsatz. Wo der Weg hinführt bleibt offen. Eines aber ist gewiss:

Treffen Kunisch und Fauser auf Hölderlin, wird dies zu einem Experiment der besonderen Art.

Text: Silke Benckendorff

Der Text, den ich lesen werde, will nicht in Konkurrenz treten zu Matthias Kunischs und Marcus Fausers Switch-Projekt „VerORTung“. Er umkreist es lediglich, wie ein neugieriges Tier ein ungewohntes Objekt umkreist, also auch mit einer gewissen Scheu.

Sodann greift er da und dort einen thematischen Faden auf, ein Bild, verlässt den Ort, begibt sich, wider alle chronologische Ordnung, auf eins der alten Floße, die zugerichtete Fachwerkbalken aus dem Schwarzwald nach Esslingen und weiter neckarabwärts transportierten. Auf einem der schwankenden Bohlen sitzt auch der durch Württemberg reisende Schriftsteller Mark Twain und verspürt, so wörtlich, ein „tiefes und stilles Entzücken“.

Der Satz könnte auch von Hölderlin stammen. Sein Gedicht "Der Neckar", wahrhaft eine Hymne, hängt hier im Raum groß an der Wand, zu recht, denn es stand am Anfang des Projekts, dessen heutige Gestalt das Resultat vieltägiger Arbeit ist.

Hölderlin ist auch zu hören. Pausenlos liest sein Neckargedicht Peter Härtling, von Matthias und Marcus aufgenommen im Tübinger Hölderlinturm, Schutzraum des Dichters während der letzten 36 Jahre seines Lebens. Und auch die Tübinger Lyrikerin Eva Christina Zeller liest es. In einer Filmsequenz steht sie und rezitiert vorm Neckar, wie er aufscheint in einer optisch und elektronisch verfremdeten Version von Marcus Fauser. Denn auch der Fluss selber, wie er, gerade mal hundert Meter vom Bahnwärterhaus entfernt, vorbeifließt, ist nichts anderes als das Produkt einer Verfremdung.

Es geht also um den Neckar, und nicht, vordergründig, um Hölderlin; – jenen Neckar, in dessen ursprünglichem Namen der Begriff „wildes Wasser“ steckt. Wild? Der Neckar? Heute? Für den Tübinger Dichter hatte der Fluss eine arkadische Bedeutung. In seinen Tälern wachte, wie es in seinem Gedicht heißt, das Herz ihm auf und auf seinem Wasser sah er den Glanz der „bläulichen Silberwelle“. Und sein Neckar floss nur vordergründig in den Rhein, den „stillerhabnen“. Sein Neckar fließt südostwärts und mündet in die Ägäis.

Was wäre der Neckar ohne seinen Nebenfluss, die Fils. Was ihre Länge von nur 63 km betrifft, kann sie mit jenem, mit dem sie sich im Plochinger Dreieck vereint, nicht mithalten. Denn es steht 63 zu 367 km. Weshalb ich die Fils erwähne: Weil sie gehörig Wasser beisteuert zum alsbald steigenden Volumen ihres größeren Bruders und weil ich in einem mäßig großen, inzwischen mit einem Stadtrecht versehenen Dorf an ihrem Mittellauf aufgewachsen bin.

Diese Tatsache wär ganz und gar unerheblich, wenn wir, also meine damaligen Spielgefährten und ich, in tieferen Gumpen und ausgewaschenen Becken unterhalb der Wehre nicht erfolgreich nach Fischen getaucht wären. Als dann nach dem Krieg die Wirtschaft wieder in die Gänge kam, ein Vorgang, den man blasphemisch als Wunder bezeichnete, arbeiteten bald die flußauf- und flussabwärts gelegenen Spinnereien, Wollfabriken und Färbereien auf Hochtouren. Dann gesellte sich zum Wirtschaftswunder ein weiteres, nämlich ein Farbwunder: unser Spiel- und Badefluss färbte sich an einem Tag rot wie der Wein von Bordeaux, wohin sich Hölderlin auf seiner letzten Winterreise zu Fuß aufgemacht hatte, an einem andern gelb, am dritten blau. Aber das Blau verdankte das Flüsschen nicht dem Widerschein des blauen Himmels. Blau war die Färberbrühe, die ungehindert und ungereinigt in die Fils sich ergoss und weiter am Plochinger Knie in den Neckar, der es auch bunt mochte, denn auch an seinem Lauf sorgten etliche Textilfabriken für eine farbige Abwechslung. Wie lange das so ging, erinnere ich nicht genau.

Aber was ich erinnere, sind meine Fische. Aber sie schwammen nicht, sie trieben dahin, die weiße Bauchseite nach oben gekehrt. Das widerholte sich, nachdem der Neckar bis Plochingen zur Bundeswasserstraße ausgebaut worden war. Dann während heißer und sauerstoffarmer Sommer immer wieder das jammervolle Bild. Damals gab ein baden-württembergischer CDU-Politiker, der den Sprung vom Marinerichter zum Ministerpräsidenten geschafft hatte, ausschließlich den Fischen die Schuld. Nur dumme Fische schwimmen oben, sagte er. Und die lebenden waren ungenießbar und hatten einen Modergeschmack.

Die Geschichte des Neckarkanals lasse uns hier im Bahnwärterhaus nicht unberührt. Dazu ein paar trockene Auskünfte:

Mit dem bis Plochingen geplanten Ausbau der Schifffahrtsstraße wurde schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs begonnen und es gab weitergehende Pläne, auch die Fils zwischen Plochingen und Göppingen schiffbar zu machen. Das Gelände für einen Hafen bei Göppingen war bis 1978 raumplanerisch reserviert. Neckar-Baudirektor Otto Konz ließ eine Untertunnelung der Schwäbischen Alb mit einer Schifffahrtsverbindung nach Ulm an der Donau planen.

Nach 1945 wurde die Kanalisierung des Neckars fortgeführt. Der Abschnitt bis Stuttgart war 1952 vollendet, 1958 wurde der Hafen Stuttgart in Betrieb genommen. 1968 wurde das Werk der Kanalisierung mit der Stufe Deizisau abgeschlossen. Der Fluss war an insgesamt 27 Stufen aufgestaut und damit von Mannheim bis Plochingen schiffbar geworden.

Eine witterungsresistente Schautafel, montiert am Geländer der Pliensaubrücke, informiert über den Esslinger Teil des Kanalprojekts. Die aufgedruckte farbige Vedute aus dem Jahr 1686 schuf der Kriegsrat und Kartograph Andreas Kieser. Sie stellt die Reichsstadt Esslingen dar und zeigt, wie weit verzweigt der Neckar Innenstadt und Pliensaubrücke durchfloss. Ich zitiere die dazu gehörige, für unser Verständnis wichtige Textstelle, verfasst vielleicht in der Bürostube eines Denkmalamts: „Mit der aufkommenden Industrialisierung und dem damit verbundenen Anstieg der Verkehrsströme änderte sich das Gesicht der Brücke. Besonders einschneidend aber war der autobahnartige Ausbau der B 10 und der Neckarkanalisierung.

Zur Schiffbarmachung des Flusses wurden zwischen 1965 und 1967 drei Sandsteinbögen abgebrochen und durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. Der Neckar wurde begradigt, das einstmals seichte und breite Flussbett mit seinen Inseln und schwingenden Bogen durch das Neckartal ist Geschichte“.

Geschichte, also Vergangenheit: das Flussbett mit seinen Inseln und schwingenden Bogen durch das Neckartal. Auch dieser Satz, der eine kulturelle Katastrophe mit der Lakonie eines trockenen Chronisten beschreibt, könnte in einem Neckargedicht Hölderlins stehen.

Aber war Hölderlins Lebenszeit eine bessere, gar eine gute Zeit? In seinem von katastrophischen Schichten durchzogenen Gedicht „Der Wanderer“ imaginiert Hölderlin Wüsten und Eispole. „Alt bin ich geworden indes, mich bleichte der Eispol, und im Feuer des Süds fielen die Locken mir aus“, sagt er. Und draußen in der Welt findet er „gefesseltes Leben“, und die Mutter Erde, sagt er, ist zur Witwe geworden. Nur daheim findet er noch „seliges Land“. Wie? Immerzu selig, sein Land?

Fast drohen in den hymnischen Neckar-Strophen ein paar Zeilen unterzugehen, Schattenzeilen, Kehrseiten. Von der „Knechtschaft Schmerzen“ schreibt er, die, gewiss nur für den Moment, des „Himmels Luft“ ihm auflöst. Also Joch und Knechtschaft: der Herzog und die gnadenlosen Vollstrecker seiner Erlasse, die Kirche und ihre unbarmherzigen Kloster- und Stiftsvorsteher, die gestrenge Mutter, der er bis zum Tode untertänigst verbunden bleibt. Und schuldbewusst, weil er ihrem Wunsch – oder war es gar ein Befehl? – , Pfarrer zu werden, sich stets widersetzt hatte. Und dann diese Zeile, ein Glücksversprechen mit Vorbehalt, mit einer Selbstwarnung im Unterton: „Noch dünkt die Welt mir schön...“. Eine Trübung also, aber noch keine Verfärbung, so dass sein Neckar immer noch hell und silbrig genug glänzt und der Gegensatz zwischen diesem und jenem dort drüben hinterm Merkel-Park noch immer unendlich groß scheint. Nur manchmal begehrt er auf und rüttelt und zerrt an seinem Betonkorsett.

Reißend war er erst kürzlich geworden und lehmgelb, als innerhalb weniger Tage der viele Schnee schmolz und die Albbäche gewaltig anschwollen. An den Wehren und Schleusen donnerten die Kaskaden, und auf der Bahnfahrt nach Tübingen am 9. Januar sah man die überschwemmten Auen In den wippenden Zweigen der Erlen und Uferweiden hing Treibgut, weiße Fetzen wie zerknüllte Papiere, wie Baumwollknäuel.

Im Hölderlinturm las Peter Härtling aus seinem Hölderlin-Roman, und im Stockwerk darüber sprach er für Marcus und Matthias das Gedicht „Der Neckar“. Der Roman, an dem sich im Rahmen des Tübinger Projekts „Eine Stadt liest ein Buch“ noch viele Münder abarbeiten, ehe man zum Bücherfest im Frühjahr das Buch wird wieder zuklappen können, ist 1976 erschienen.

Im Jahr 1776 war der Neckar bei Nürtingen zugefroren, dann hatte es getaut und eine verheerende Überschwemmung war die Folge gewesen. Bei dem Versuch, den drohenden Einsturz der hölzernen Neckarbrücke zu verhindern, starb der Weinhändler und Bürgermeister Johann Christoph Gock an Erschöpfung und Unterkühlung. Gock war Hölderlins zweiter Vater geworden, wie Nürtingen nach Lauffen seine zweite Heimat geworden war.

Kann Kunst lügen? Wenigstens kann sie missbraucht werden, wie auf der Nordseite der Dieter-Roser-Brücke. Auf einem Sockel steht, in Bronze gegossen, ein Nachen und drin ein Fischer, in den Händen eine lange Stange. Aber die hilft ihm nicht ernstlich. Er bleibt bis in alle Ewigkeit ein Luftschiffer. Bernhard Heiliger schuf die Skulptur, die ich mir am Tübinger Neckar unterhalb des Turms vorstellen könnte. Sie war wohl als Idyll gemeint. Neckarschleuse und Stocherkahn, was für eine seltsame Paarung.

Aber vielleicht ist es so: je radikaler Politiker, Ingenieure Landschaften bis zur Unkenntlichkeit auf den Kopf stellen, desto sentimentaler gehen sie mit Kunst um. Kunst am Bau, Kitt-Kunst, Alibi-Kunst, Verharmlosungskunst.

Auf der fast wandfüllenden Bleistiftzeichnung von Matthias Kunisch sehen wir scheinbar Längstvertrautes. Ja doch, kennen wir alles, den Frachtkahn, wie man ihn täglich auf dem Kanal sieht, den Bauch der Schleuse verlassend, die Betonufer, die Betonbrücke, die Betonkästen obenauf. Ein paar Autos. Links und rechts der Schleuse etwas Wiese, darin eingepflanzt junge Bäume und Sträucher

Aber schauen wir doch genauer hin. Der hoch im Wasser liegende Frachtkahn mit seinen geöffneten Ladeluken. Die Laderäume scheinen leer, kein Schrott, keine Kohle. Und welcher Hölderlin-Verehrer unter den belgischen, französischen, niederländischen und deutschen Reedern hat sein Flussschiff auf Diotima getauft? Und wer gab dem kleinen Haus auf der Schleusenbrücke den Namen Hyperion?

Hyperion oder Der Eremit von Griechenland, so lautet der Titel von Hölderlins Briefroman. Hyperion? Mein Freund Stefan, des Altgriechischen mächtig, klärte mich auf: hyper ion, darüber gehen, also auch darüber stehen, die Übersicht bewahren, über den Dingen schweben wie Helios, der Sonnengott.

Bar Hyperion, Cafe Hyperion: so etwas wie ein spirituelles Gehäuse, worin eine andere Sprache gesprochen wird, worin die Zeit ein anderes Maß hat als nebenan in der Schleusenzentrale, wo der Wärter per Knopfdruck die eisernen Schleusentore öffnet und schließt. Wo Leben und Lieben anders buchstabiert werden, so wie Matthias Kunisch die Realität neu buchstabiert, Strich um Strich, Schraffur um Schraffur, mit weißen Flächen dazwischen für die vibrierende Leere.

Sein Arbeitsrhythmus ist ein archaischer oder ein mittelalterlicher. Sein Scriptorium ein Ort entschleunigter Zeit, in dem mit emsigen Strichen der Kanal zurückgebaut, zurückgestrickt wird.

Eine gänzlich andere Form, Hölderlins Neckar ins Verhältnis zur heutigen Wasserstraße zu setzen und die daraus sich ergebende Spannung sichtbar zu machen, greift Marcus Fauser auf.

Den Fehdehandschuh, den ihm die Zeit vor die Füße wirft, nimmt er auf, aber nur, um mit ihr zu spielen, sie, nach eigenem Ermessen, mal anzuhalten, mal anzutreiben.

Oder er stellt die Gesetze auf den Kopf, und jagt, wie am Nürtinger Streichwehr, den Neckar flussbettaufwärts, seinem Ursrung zu, der gleich neben dem der Donau liegt, die nach Osten fließt, Hölderlins Richtung.

Aber war nicht auch Hölderlins biographischer Weg ein Gang flussaufwärts: Lauffen, Nürtingen, dann Tübingen. Und schon vor 26 Jahren hat Eva Christina Zeller, damals noch Studentin der Philosophie, in einem geradezu leichtfüßigen, mit „Frühlingsgedicht“ überschriebenen Elfzeiler die Fließrichtung umgekehrt: Der Neckar fließt/ stromaufwärts/ die Enten schwimmen/ ihm entgegen/ ich zünde mir eine Zigarette/ am offenen Fenster an/ um nicht/ über die Ufer zu treten/ Johnny ist meine Marke/ mein Glück ist da/ der Fluß fließt gegen den Strom.

Der Fluss, wie Marcus Fauser ihn wahrnimmt, wird nicht abgesucht nach Idylle-Resten, nach randständig Schönem. Und wenn, dann halten Idylle und blitzschneller Vorgriff auf den Überhang des Hässlichen einander die Waage, wenigstens für Augenblicke. Aber es geht in Wirklichkeit nicht um eine Idylle, so wenig es in Hölderlins Neckargedicht um eine solche geht.

Auch hat Marcus seiner Rauminstallation die Farbe entzogen. Was er zeigt, ist eine Bilderwelt in Schwarzweiß, schwarzweiß wie der Himmel, die Gegenstände und Personen auf dem winterlichen Schneeweg nach Nürtingen, wo am Wehr der Neckar bergauf fließt. Der tastende Schwenk der Kamera, die den tanzenden Blätterschatten auf der gleißenden Oberfläche des Wassers aufzeichnet, ehe der ungesicherte Widerschein von Licht und Dunkel überholt und überlagert wird von der Realität der Futtersilos, zementener Kaimauern und der röhrenbewehrten Untersicht der Brücken.

Habe ich schon gesagt, dass Hölderlins Neckar ins Meer Griechenlands und seiner Archipele mündet? Eine Wasserstraße, aber nicht für Schrott und Kohle, sondern für die Sehnsucht nach den entschwundenen Göttern und deren geheimem Fluchtort, den aufzuspüren Hölderlin ein halbes Leben lang wandernd und fahrend unterwegs war.

Die Schatten in seinem Gedicht „Der Neckar“ sind in der Unterzahl. Der Gesang, die Hymne überwiegt: „In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf zum Leben“.

Wir, die wir lesend und sinnend daran teilhaben, sind der Hymne nicht mehr mächtig. Sie bleibt uns, fürchte ich, auf alle Zeiten versagt. Weshalb wir uns abkehren, ohne uns noch ein einziges Mal umzudrehen. Denn wir wissen, dass hinter unserm Rücken die letzten Wiesen und Uferweiden nur wieder neuen Mauern, Straßen und Parkplätzen weichen, die so groß sind wie Fußballfelder und manchmal noch um ein Vielfaches größer.

Es sei denn wir bleiben. Und nehmen die Brache an und entfachen, wie Marcus Fauser, auf der Oberfläche des geschundenen Flusses ein Feuerwerk aus Sonnenblitzen und Lichtfunken, wohl wissend, dass neben dieser Einstellung das Bild des Heizkraftwerks mit seinen fast an die Oberkante des Albtraufs ragenden Schloten lauert. Denen entströmt Tag und Nacht Dampf oder – wer weiß – Rauch, der wandernde Schatten wirft auf das Land, das ohnedies nur noch Bauland ist.

Oder es nimmt, wie auf der luftigen, entmaterialisierten Zeichnung von Matthias Kunisch, der Frachtkahn „Diotima“ behutsam Fahrt auf, in Richtung Heidelberg, der, so Hölderlin in seinem gleichnamigen Gedicht, „Vaterlandsstädte Ländlichschönste“, ehe er seinen Kurs ändert, „zu Smyrnas Ufer, zu Ilions Wald, zu Ioniens Inseln. Vielleicht auch nicht. Und er ankert stattdessen hier irgendwo. Ganz in der Nähe. Vorläufig für immer.

Der Text entstand aus Anlass der Ausstellung „Das Fauser/Kunisch/Hölderlin-Experiment: eine VerORTung“ im Bahnwärterhaus. 18. bis 28. Januar.

Esslingen, am 28. Januar 2011.

Friedhelm Röttger

In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf Zum Leben, deine Wellen umspielten mich, Und all der holden Hügel, die dich Wanderer! kennen, ist keiner fremd mir.

Auf ihren Gipfeln löste des Himmels Luft Mir oft der Knechtschaft Schmerzen; und aus dem Tal, Wie Leben aus dem Freudebecher, Glänzte die bläuliche Silberwelle.

Der Berge Quellen eilten hinab zu dir, Mit ihnen auch mein Herz und du nahmst uns mit, Zum stillerhabnen Rhein, zu seinen Städten hinunter und lustgen Inseln.

Noch dünkt die Welt mir schön, und das Aug entflieht Verlangend nach den Reizen der Erde mir, Zum goldenen Paktol, zu Smyrnas Ufer, zu Ilions Wald. Auch möcht ich

Bei Sunium oft landen, den stummen Pfad Nach deinen Säulen fragen, Olympion! Noch eh der Sturmwind und das Alter Hin in den Schutt der Athenertempel

Und ihrer Gottesbilder auch dich begräbt, Denn lang schon einsam stehst du, o Stolz der Welt, Die nicht mehr ist. Und o ihr schönen Inseln Ioniens! wo die Meerluft

Die heißen Ufer kühlt und den Lorbeerwald Durchsäuselt, wenn die Sonne den Weinstock wärmt, Ach! wo ein goldner Herbst dem armen Volk in Gesänge die Seufzer wandelt,

Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus grüner Nacht Die Pomeranze blinkt, und der Mastixbaum Von Harze träuft und Pauk und Cymbel Zum labyrinthischen Tanze klingen.

Zu euch, ihr Inseln! bringt mich vielleicht, zu euch Mein Schutzgott einst; doch weicht mir aus treuem Sinn Auch da mein Neckar nicht mit seinen Lieblichen Wiesen und Uferweiden.

Komfortrauschen ist ein im Rahmen der digitalen Signalverarbeitung künstlich erzeugtes Rauschen. In Gesprächspausen erzeugt es beim Zuhörer die Illusion einer weiter bestehenden Verbindung. Ohne Komfortrauschen würde komplette Stille auftreten, was sich in der Regel störend auf den Betrachter auswirkt.

Das Projekt Komfortrauschen ist eine audiovisuelle Performance, angeregt von Impulsen, die während der Improvisation entstehen und für alle Beteiligten immer

Wieder neue Bild- und Klangwelten erschließt.

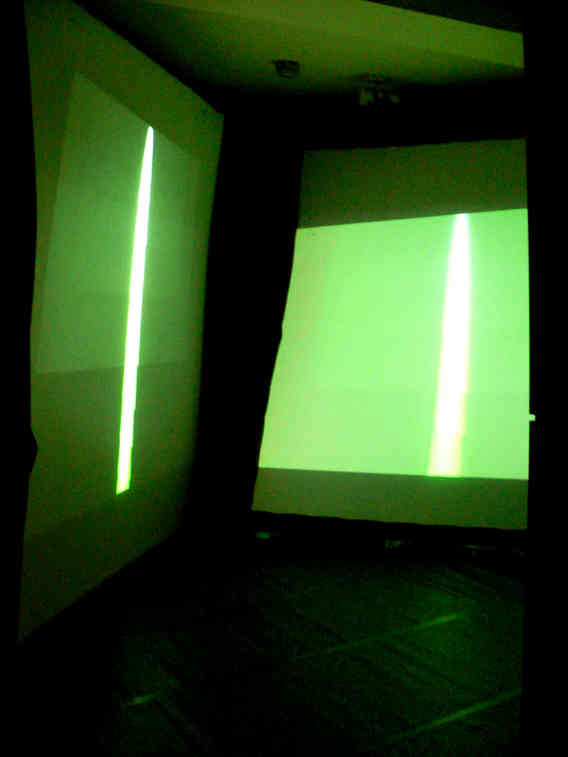

Analog erzeugte Rückkopplungen und live aufgenommene und manipulierte Bilder von Marcus Fauser bilden zusammen mit Loopgerät, Gitarre, Gesang und elektronisch anmutenden Rhythmen von Tammo Messow die Grundlage dafür.